উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে

মঙ্গল

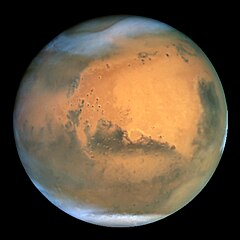

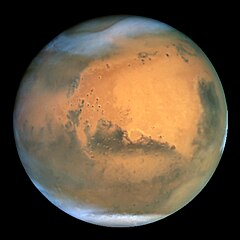

হাবল মহাকাশ দূরবীন থেকে দেখা মঙ্গল

|

| বিবরণ |

| বিশেষণ |

মঙ্গলীয় |

| কক্ষপথের বৈশিষ্ট্য |

| ইপক জে২০০০[১] |

| এপhelion |

২৪৯,২২৮,৭৩০ কিমি (১৫৪.৮৬৩,৫৫৩ মাইল)

১.৬৬৫ ৯৯১ ১৬ এইউ |

| পেরিhelion |

২০৬,৬৪৪,৫৪৫ কিমি (১২৮,৪০২,৯৬৭ mi)

১.৩৮১ ৩৩৩ ৪৬ এইউ |

| অর্ধ-মুখ্য অক্ষ |

২২৭,৯৩৬,৬৩৭ কিমি (১৪১,৬৩২,৯৭৬ মাইল)

১.৫২৩ ৬৬২ ৩১ এইউ |

| উৎকেন্দ্রিকতা |

০.০৯৩ ৪১২ ৩৩ |

| যুতিকাল |

৭৭৯.৯৬ দিন

(২.১৩৫ বছর) |

| গড় কক্ষীয় দ্রুতি |

২৪.০৭৭ কিমি/সে

(৫৩,৮৫৯ মাইল/ঘ) |

| নতি |

১.৮৫০ ৬১°

(সৌর বিষুবের সাথে ৫.৬৫°) |

| উদ্বিন্দুর দ্রাঘিমা |

৪৯.৫৭৮ ৫৪° |

| উপগ্রহসমূহ |

২ |

| ভৌত বৈশিষ্ট্যসমূহ |

| বিষুবীয় ব্যাসার্ধ্য |

৩৪০২.৫ কিমি (২১১৪.২ মাইল)

(পৃথিবীর ০.৫৩৩ গুণ) |

| মেরু ব্যাসার্ধ্য |

৩৩৭৭.৪ কিমি (২০৯৮.৬ mi)

(পৃথিবীর ০.৫৩৩ গুণ) |

| পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল |

১.৪৪৮×১০৮ কিমি²)

৫৫,৯০৭,০০০ বর্গমাইল (১৪৪ ৭৯৮ ৪৬৫ বর্গকিমি)

(পৃথিবীর ০.২৮৪ গুণ) |

| আয়তন |

১.৬৩১৮×১০১১ কিমি³

(পৃথিবীর ০.১৫১ গুণ) |

| ভর |

৬.৪১৮৫×১০২৩ কেজি

(পৃথিবীর ০.১০৭ গুণ) |

| গড় ঘনত্ব |

৩.৯৩৪ গ্রাম/সেমি³ |

| বিষুবীয় পৃষ্ঠের অভিকর্ষ |

৩.৬৯ মি/সে২

(০.৩৭৬g) |

| মুক্তি বেগ |

৫.০২৭ কিমি/সে (১১,২৪৫ মাইল/ঘ) |

| বিষুবীয় অঞ্চলে ঘূর্ণন বেগ |

৮৬৮.২২ কিমি/ঘ (৫৩৯.৪৯ মাইল/ঘ) |

| এক্সিয়াল টিল্ট |

২৫.১৯° |

| উত্তর মেরুর বিষুবাংশ |

৩১৭.৬৮১ ৪৩°

(২১ ঘ ১০ মিন ৪৪ সে) |

| উত্তর মেরুর বিষুবলম্ব |

৫২.৮৮৬ ৫০° |

| অ্যালবেডো |

০.১৫ |

| পৃষ্ঠের তাপমাত্রা |

min |

mean |

max |

| সেলসিয়াস |

−১১৩ °সে |

−২৫ °সে |

৭.৩ °সে |

|

| বায়ুমণ্ডল |

| পৃষ্ঠের চাপ |

০.৭–০.৯ কিলো প্যাসকেল |

| গঠন |

৯৫.৭২% কার্বন ডাই অক্সাইড

২.৭% নাইট্রোজেন

১.৬% আর্গন

০.২% অক্সিজেন

০.০৭% কার্বন মনোক্সাইড

০.০৩% পানি বাষ্প

০.০১% নাইট্রিক অক্সাইড

২.৫ পিপিএম নিয়ন

৩০০ পিপিবি ক্রিপ্টন

১৩০ পিপিবি ফরমালডিহাইড

৮০ পিপিবি জেনন

৩০ পিপিবি ওজোন

১০ পিপিবি মিথেন |

|

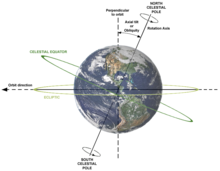

সৌরজগতের চতুর্থ গ্রহ হচ্ছে মঙ্গল গ্রহ। পৃথিবী থেকে অনেকটা লাল দেখানোর কারণে এর অপর নাম হচ্ছে লাল গ্রহ।

মঙ্গল সৌর জগতের শেষ পার্থিব গ্রহ। অর্থাৎ এরও পৃথিবীর মত ভূ-ত্বক রয়েছে।

এর অতি ক্ষীণ বায়ুমণ্ডল রয়েছে, এর ভূ-ত্বকে রয়েছে চাঁদের মত অসংখ্য

খাদ, আর পৃথিবীর মত আগ্নেয়গিরি, মরুভূমি এবং মেরুদেশীয় বরফ। সৌর জগতের সর্ববৃহৎ পাহাড় এই গ্রহে অবস্থিত। এর নাম অলিম্পাস মন্স। সর্ববৃহৎ গভীর গিরিখাতটিও এই গ্রহে যার নাম ভ্যালিস মেরিনারিস। মঙ্গলের ঘূর্ণন কাল এবং ঋতু পরিবর্তনও অনেকটা পৃথিবীর মত।

১৯৬৫ সালে মেরিনার ৪

মহাকাশযান প্রথমবারের মত মঙ্গল গ্রহ অভিযানে যায়। এই অভিযানের পর থেকে

অনেকেই ধারণা করে আসছিলেন যে মঙ্গলে তরল পানির অস্তিত্ব আছে। মঙ্গল থেকে

পাওয়া আলো এবং আঁধারের তরঙ্গের মধ্যে পর্যাবৃত্ত পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করে

এই ধারণা করা হয়। বিশেষত মঙ্গলের মেরু অঞ্চল থেকে এ ধরণের পরিবর্তন চোখে

পড়ে, যা মহাসাগর বা জলাশয়ের প্রমাণ হিসেবে অনেকেই গ্রহণ করেছিল।

পরিচ্ছেদসমূহ

- ১ ভৌত বৈশিষ্ট্যসমূহ

- ১.১ ভূ-তত্ত্ব

- ১.২ জলবিজ্ঞান

- ১.৩ ভূগোল

- ২ জীবন

- ৩ অভিযান

- ৩.১ বিগত অভিযানসমূহ

- ৩.২ বর্তমান অভিযানসমূহ

- ৩.৩ ভবিষ্যৎ অভিযানসমূহ

- ৩.৪ মঙ্গলে জ্যোতির্বিজ্ঞান

- ৪ তথ্যসূত্র

- ৫ আরও দেখুন

- ৬ বহিঃসংযোগ

ভৌত বৈশিষ্ট্যসমূহ

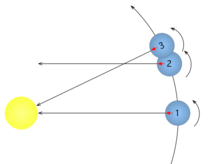

পার্থিব গ্রহসমূহের আকারের তুলনা (বাম থেকে ডানে): বুধ, শুক্র, পৃথিবী এবং মঙ্গল

মঙ্গলের ব্যাসার্ধ্য পৃথিবীর অর্ধেক এবং ভর পৃথিবীর এক দশমাংশ। এর ঘনত্ব

পৃথিবী থেকে কম এবং ভূপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল পৃথিবীর শুষ্ক ভূমির মোট

ক্ষেত্রফল থেকে সামান্য কম।

মঙ্গল বুধ গ্রহ থেকে বড় হলেও বুধের ঘনত্ব মঙ্গল থেকে বেশী। এর ফলে বুধের

পৃষ্ঠতলের অভিকর্ষীয় শক্তি তুলনামূলকভাবে বেশী। মঙ্গল দেখতে অনেকটা লাল

রঙের কমলার মত। এর কারণ মঙ্গলের পৃষ্ঠতলে প্রচুর পরিমাণে আয়রন (৩) অক্সাইডের উপস্থিতি। এই যৌগটিকে সাধারণভাবে রাস্ট বলা হয়।

ভূ-তত্ত্ব

মূল নিবন্ধ: মঙ্গলের ভূ-তত্ত্ব

মঙ্গলের পৃষ্ঠ মূলত ব্যাসল্ট দ্বারা গঠিত। এর কক্ষীয় বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষন এবং প্রচুর পরিমাণ মঙ্গলীয় উল্কা

নিয়ে গবেষণা করে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। কয়েকটি গবেষণায় প্রমাণিত

হয়েছে মঙ্গলের কিছু কিছু অংশে ব্যাসল্টের চেয়ে সিলিকা জাতীয় পদার্থ বেশী

রয়েছে। এই অঞ্চলটি অনেকটা পৃথিবীর এন্ডেসাইট

(এক ধরণের আগ্নেয় শীলা) জাতীয় পাথরের মত। এই পর্যবেক্ষণগুলোকে সিলিকা

কাঁচের মাধ্যমেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। পৃষ্ঠের অনেকটা অংশ সূক্ষ্ণ আয়রন (৩) অক্সাইড যৌগ দ্বারা আবৃত। ধূলিকণা নামে পরিচিত এই যৌগটি অনেকটা ট্যালকম পাউডারের মত।

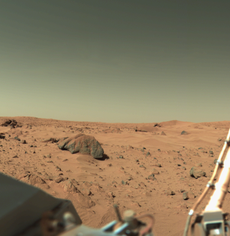

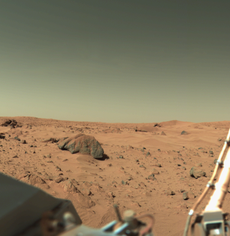

মার্স পাথফাইন্ডার কর্তৃক গৃহীত ভূমি আচ্ছাদনকারী ককটি শিলার পৃষ্ঠতলের চিত্র।

মঙ্গলের কোন অভ্যন্তরীন চৌম্বক ক্ষেত্র নেই। কিন্তু কিছু পর্যবেক্ষণে

দেখা গেছে এর ভূ-ত্বকের কিছু অংশ চুম্বকায়িত হয়ে আছে। চুম্বকীয়ভাবে

susceptible খনিজ পদার্থের কারণে সৃষ্ট এই চৌম্বকত্বকে প্যালিওম্যাগনেটিজ্ম বলা হয়। এই প্যালিওম্যাগনেটিজমের ধরণ অনেকটা পৃথিবীর মহাসাগরীয় গর্ভতলে প্রাপ্ত অলটারনেটিং ব্যান্ডের মত। এই পর্যবেক্ষণ নিয়ে অধ্যয়ন এবং মার্স গ্লোবাল সার্ভেয়ারের

সাহায্যে বিস্তর গবেষণা চালানোর মাধ্যমে ১৯৯৯ সালে একটি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা

লাভ করে যা ২০০৫ সালের অক্টোবরে পুনরায় পরীক্ষীত হয়। এই তত্ত্ব মতে

পর্যবেক্ষণকৃত ব্যান্ডগুলো হল মঙ্গলে প্লেট শিলাসরণ ভূ-গঠনপ্রণালীর

একটি নিদর্শন। এ ধরণের ভূ-গঠনপ্রণালী ৪ বিলিয়ন বছর পূর্ব পর্যন্ত মঙ্গলে

বিদ্যমান ছিল। কিন্তু ৪ বিলয়ন বছর আগে গ্রহীয় ডায়নামো বিকল হয়ে পড়ায়

চৌম্বক ক্ষেত্র অপসারিত হয়ে যায়।

গ্রহটির অভ্যন্তরীন গঠন অনুসন্ধানে পরিচালিত প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে এটি

অন্তত নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, এর কেন্দ্রীয় অংশটির (core) ব্যাসার্ধ্য

প্রায় ১,৪৮০ কিলোমিটার (৯২০ মাইল)। এই কেন্দ্রভাগ মূলত লৌহ দ্বারা গঠিত, অবশ্য লোহার সাথে ১৫ থেকে ১৭% সালফার রয়েছে বলে জানা যায়। এ হিসেবে মঙ্গলের কেন্দ্রভাগ আয়রন সালফাইড

দ্বারা গঠিত যা অনেকাংশে তরল। এই পদার্থগুলোর ঘনত্ব পৃথিবীর কেন্দ্রে

অবস্থিত পদার্থের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। কেন্দ্রের চারদিক ঘিরে সিলিকেট দ্বারা গঠিত একটি ম্যান্টল

রয়েছে যা গ্রহটির অনেকগুলো শিলাসরণ এবং আগ্নেয় প্রকৃতির কাঠামো তৈরীতে

মূল ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু বর্তমানে ম্যান্টলটি নিষ্ক্রিয় অবস্থায়

রয়েছে। মঙ্গলের ভূ-ত্বকের গড় পুরুত্ব ৫০ কিলোমিটার (৩১ মাইল)। তবে এই

পুরুত্ব সর্বোচ্চ ১২৫ কিলোমিটার (৭৮ মাইল) পর্যন্ত হতে দেখা যায়। অন্যদিকে পৃথিবীর ভূ-ত্বকের পুরুত্ব গড়ে ৪০ কিমি (২৫ মাইল)। পৃথিবী এবং

মঙ্গল এই গ্রহ দুটির আকৃতির অনুপাত বিবেচনায় আনলে পৃথিবীর ভূ-ত্বক মঙ্গলের

ভূ-ত্বক থেকে মাত্র তিনগুণ পুরু।

মঙ্গলের ভূ-তাত্ত্বিক ইতিহাসকে অনেকগুলো ইপকে বিভক্ত করা যেতে পারে। তবে

নিম্নে উল্লেখিত তিনটি ইপকই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সুস্পষ্ট:

- নোয়াচিয়ান ইপক: (নোয়াচিস টেরার

নামে নামাঙ্কিত), ইংরেজিতে Noachian epoch. ৩.৮ বিলিয়ন বছর থেকে ৩.৫

বিলিয়ন বছর পূর্বের সময়কালটি নোয়াচিয়ান ইপক নামে পরিচিত। এই সময়

মঙ্গলের পৃষ্ঠতল গঠিত হয় যা এখনও বিদ্যমান রয়েছে। সেই যুগে সৃষ্ট

পৃষ্ঠতলে পরবর্তীতে প্রচুর বিশালায়তন খাদের সৃষ্টি হয়েছে। থারসিস বাল্জ

নামক একটি আগ্নেয় উচ্চভূমি এই সময় সৃ।টি হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়েছে।

এই ইপকের শেষের দিকে তরল পানির বন্যা হয়েছিল বলেও বদ্ধমূল ধারণার সৃষ্টি

হয়েছে।

- হেসপারিয়ান ইপক: (Hesperia Planum-এর নামে নামাঙ্কিত),

ইংরেজিতে Hesperian epoch. ৩.৫ বিলিয়ন বছর থেকে ১.৮ বিলিয়ন বছর পূর্ব

পর্যন্ত এই ইপকের সীমানা। এই যুগে বিশালায়তন লাভা দ্বারা আচ্ছাদিত সমভূমির

সৃষ্টি হয়।

- অ্যামাজোনিয়ান ইপক: (অ্যামাজোনিস প্ল্যানিটিয়া

থেকে এসেছে), ইংরেজিতে Amazonian epoch. ১.৮ বিলিয়ন বছর পূর্ব থেকে

বর্তমান পর্যন্ত এই ইপকের সীমারেখা। এই যুগে স্বল্প সংখ্যক বিশালায়তন

খাদের সৃষ্টি হয়েছে যার কারণ ছিল উল্কাপাত। কিন্তু এ সময় বিভিন্ন ধরণের

অনেক কাঠামো তৈরি হয়েছে। এই সময়ই সৌর জগতের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ অলিম্পাস মন্স সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া এ সময়েই মঙ্গলের অন্যান্য স্থানে লাভার প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে।

জলবিজ্ঞান

আণুবীক্ষণিক শিলা চিত্র যা পানির অস্তিত্বের সম্ভাবনা জানায়। অপরচুনিটি রোভার থেকে তোলা

বর্তমানে মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলীয় চাপ এতোটা কম যে এতে তরল পানি থাকা

সম্ভব নয়। কিন্তু মঙ্গলে বরফ রয়েছে। এর দুই মেরু সম্পূর্ণ বরফ দ্বারা

গঠিত। ২০০৭ সালের মার্চে নাসা এক বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, মঙ্গলের

দক্ষিণ মেরুতে যে পরিমাণ বরফ রয়েছে তা গলিয়ে দিলে সমগ্র গ্রহটি পানিতে

ডুবে যাবে এবং এই জলভাগের গভীরতা হবে প্রায় ১১ মিটার (৩৬ ফুট)। উপরন্তু বরফের একটি পারমাফ্রস্ট ম্যান্ট্ল মেরু অঞ্চল থেকে ৬০° অক্ষাংশ এলাকা জুড়ে প্রলম্বিত রয়েছে।মঙ্গলের পুরু ক্রায়োস্ফেয়ারের

অভ্যন্তরে আরও বিপুল পরিমাণ পানি লুকিয়ে রয়েছে বলে ধারণা করা হয়। কোন

আগ্নেয় বিস্ফোরণের মাধ্যমে ক্রায়োস্ফেয়ার ধ্বংস হলেই কেবল এই পানি

বেরিয়ে আসতে পারে। এরকম একটি বিস্ফোরণ অনেক আগে হয়েছিল যার কারণে মঙ্গলের

ভ্যালিস মেরিনারিস

গঠিত হয়। ইতিহাসের এই সময়ে বিপুল পরিমাণ পানি বেরিয়েছিল যা একটি সুবৃহৎ

নদী উপত্যকা গঠনের জন্য যথেষ্ট ছিল। আজ থেকে ৫ মিলিয়ন বছর পূর্বে এরকম

আরেকটি ঘটনা ঘটেছিল যার কারণে সারবেরাস ফোসি নামক একটি খাদ উন্মুক্ত হয়েছিল। এর ফলে একটি বরফের সাগর সৃষ্টি হয়ে যা এখনও দেখা যায়। এই সাগরটিকে বর্তমানে এলিসিয়াম প্ল্যানিটিয়া বলা হয়।

অতি সম্প্রতি মার্স গ্লোবাল সার্ভেয়ারে

অবস্থিত মার্স অরবিটার ক্যামেরার মাধ্যমে মঙ্গলের কিছু উচ্চ রিজল্যুশন ছবি

তোলা হয়েছে। এর ফলে মঙ্গলের পৃষ্ঠতলে তরল পানির অস্তিত্বের ইতিহাস

সম্বন্ধে অনেকটাই বিস্তারিত জানা গেছে। সেখানে বন্যা সৃষ্টকারী বিশালায়তন

কিছু চ্যানেলের নিদর্শন পাওয়া গেছে এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রচুর শাখা নদী

সদৃশ প্রবাহের অস্তিত্বও প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু এমন কোন ছোট আকৃতির গঠন

পাওয়া যায়নি যাকে বন্যা সৃষ্টিকারী এই জলস্রোতের উৎস হিসেবে চিহ্নিত করা

যেতে পারে। বর্তমানে অবশ্য এদের কোনটিই জীবিত নেই। আছে শুধু এদের নিদর্শন।

আবহাওয়ার পরিবর্তনই এদের বিলুপ্তির কারণ বলে মনে করা হয়। এ থেকেই বোঝা

যায়, এই গঠনগুলো কত পুরনো ছিল। আবার আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ এবং গভীর গিরিখাতের

পার্শ্ববর্তী অঞ্চল জুড়ে বেশ কিছু গঠন বিভিন্ন চিত্রে ধরা পড়েছে যেগুলো

অনেকটা পৃথিবীর সমুদ্র সন্নিবিষ্ট নিষ্কাশন নালী আকৃতির গিরিখাতের মত। এই

গিরিখাতগুলো মঙ্গলের দক্ষিণ গোলার্ধের উঁচু অঞ্চলগুলোতে অবস্থিত। এদের মুখ

বিষুবরেখার দিকে এবং সবগুলো ৩০° অক্ষাংশে মেরুমুখী হয়ে আছে।

গবেষকরা এমন কোন গিরিখাত খুঁজে পাননি যেগুলো আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে

ক্ষতিগ্রস্ত। এমনকি পরষ্পর উপরিপাতিত কোন ইমপ্যাক্ট জ্বালামুখও খুঁজে

পাননি। এ থেকে বোঝা যায় যে এই গঠনগুলো বেশ নবীন।

এই ছবিটিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ রয়েছে। এখানে মোট দুইটি চিত্র

রয়েছে যার একটি অপরটি থেকে ৬ বছর পরে তোলা। ছবিটি মূলত মঙ্গলের একটি

উপত্যকার যাক দেখে অনেকটা নবীন পলির আস্তরণ মনে হচ্ছে। নাসার মঙ্গল অভিযান

প্রকল্পের প্রধান বিজ্ঞানী মাইকেল মেয়ার দ্বিমত পোষণ করে বলেছেন, বিপুল

পরিমাণ জলমিশ্রিত কোন ধরণের পদার্থের প্রবাহের মাধ্যমেই কেবল এ ধরণের রঙীন

এবং ধ্বংসাবশেষ আকৃতির গঠনের সৃষ্টি হতে পারে। এই জল কি বায়ুমণ্ডল থেকে

বর্ষিত তুষারপাত বা বৃষ্টি থেকে এসেছে নাকি ভূগর্ভস্থ কোন উৎস থেকে এসেছে

তা নিয়ে রয়েছে সংশয়।

অবশ্য এই ধ্বংসাবশেষের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করার জন্য বিকল্প প্রকল্পও গৃহীত

হয়েছে। এমন হতে পারে বরফ কঠিন কার্বন ডাই অক্সাইড অথবা মঙ্গলীয় পৃষ্ঠে

ধূলির প্রবাহের মাধ্যমে এই পলিবিশিষ্ট তলানীর সৃষ্টি হয়েছে।

এতদ্ব্যাতীত মঙ্গলে এমন কিছু খনিজ পদার্থ পাওয়া গেছে যা থেকে বোঝা যায়

মঙ্গলে এক সময় তরল পানির অস্তিত্ব ছিল। এই পদার্থগুলোর মধ্যে রয়েছে হেমাটাইট এবং goethite, যারা সাধারণত পানির উপস্থিতিতে গঠিত হয়।

ভূগোল

মূল নিবন্ধ: মঙ্গলের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, মঙ্গলের পাহাড়সমূহের তালিকা, এবং মঙ্গলের আগ্নেয় জ্বালামুখসমূহের তালিকা

মঙ্গল অভিযানের অপোরচুনিটি রোভার থেকে এই ট্রু কালার ছবিটি তোলা হয়েছে। এখানে কেপ ভার্দে থেকে ভিক্টোরিয়া খাদ দেখা যাচ্ছে। ২০০৬ সালের ১৬ই অক্টোবর থেকে ৬ই নভেম্বর এই ৩ সপ্তাহে ছবিটি তোলা হয়েছে।

পৃথিবীর প্রথম অ্যারোগ্রাফার হিসেবে যাদের নাম করা হয় তারা হলেন Johann Heinrich Mädler এবং ভিলহেল্ম বিয়ার,

যদিও কেবল চাঁদের মানচিত্র প্রণয়ন করার কারণেই তারা সবচেয়ে স্মরণীয়

হয়ে আছেন। তারা প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন যে, মঙ্গলের প্রায় সকল কাঠামোই

স্থায়ী। এর সাথে গ্রহটির ঘূর্ণনকালও নির্ণয় করেন। ১৮৪০

সালে Mädler তার ১০ বছরের গবেষণা একত্রিত করে মঙ্গলের প্রথম মানচিত্র

প্রণয়ন করেন। মানচিত্রে বিভিন্ন স্থানকে নাম দ্বারা চিহ্নিত না করে ববয়ার

এবং Mädler কেবল বিভিন্ন বর্ণ দিয়ে চিহ্নিত করেছিলেন। সে হিসেবে বর্তমানে

মেরিডিয়ান উপসাগর (Sinus Meridiani) নামে পরিচিত কাঠামোটির জন্য a বর্ণটি নির্দিষ্ট করা হয়েছিল।

বর্তমানে মঙ্গলের বিভিন্ন প্রাকৃতিক কাঠামোসমূহের নাম বিভিন্ন মানদণ্ডের ভিত্তিতে রাখা হয়েছে। যে সকল কাঠামোসমূহের উচ্চ প্রতিফলন অনুপাত

রয়েছে তাদের অধিকাংলেরই নাম পূর্বেরটি রয়ে গেছে। অবশ্য বেশ কিছু নামের

বিভিন্ন দিক দিয়ে উন্নয়ন ঘটানো হয়েছে যাতে পরে আবিষ্কৃত বিভিন্ন বিষয়

নামের মাধ্যমেই বোঝা যায়। যেমন: নিক্স অলিম্পিকা (অলিম্পাসের তুষার) নামক পর্বতটির আধুনিক নাম হচ্ছে অলিম্পাস মন্স (অলিম্পাস পর্বত)। মঙ্গলের বিষুবরেখা এর ঘূর্ণন বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করেই নির্দিষ্ট করা হয়েছে, কিন্তু এর মূল মধ্যরেখা নির্দিষ্ট করা হয়েছে পৃথিবীর মত করেই। অর্থাৎ বিজ্ঞানীরা একটি নির্দিষ্ট স্থানের উপর দিয়ে রেখাটি নিয়ে গেছেন। পৃথিবীতে যেমন গ্রিনিচ নামক স্থানকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। Mädler ও বিয়ার ১৮৩০ সালে তাদের প্রণীত প্রথম মানচিত্রে মঙ্গলের মূল মধ্যরেখা হিসেবে একটি রেখাকে চিহ্নিত করেছিলেন। ১৯৭২ সালে মেরিনাস ৯ মহাকাশযান মঙ্গলের বেশ কিছু উচ্চ রিজল্যুশনের ছবি পাঠায়। এগুলো থেকে দেখা যায় মঙ্গলের সাইনাস মেরিডিয়ানি নামক সাগরের (তরল পানির সাগর নয়) উপর এয়ারি-০

নামক একটি আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ রয়েছে। পরবর্তীতে এই জ্বালামুখটিই ০.০°

অক্ষাংশে রয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়। এই জ্বালামুখটি এর আগে নির্বাচিত মূল

মধ্যরেখার উপর অবস্থিত। অর্থাৎ পৃথিবীর যেমন গ্রিনিচ মঙ্গলের তেমনি এয়ারি-০।

মঙ্গলে যেহেতু কোন মহাসাগর বা সমুদ্র নেই সেহেতু সেখানকার বিভিন্ন

উচ্চতা নির্ণয়ের জন্য একটি শূন্য-উচ্চতার পৃষ্ঠতল ধরে নিতে হবে যাকে অনেক

সময় গড় অভিকর্ষীয় পৃষ্ঠ বলা হয়। মঙ্গলের যে উচ্চতায় বায়ুমণ্ডলীয় চাপের পরিমাণ ৬১০.৫ প্যাসকেল (৬.১০৫ মিলিবার) সে উচ্চতাকে শূন্য উচ্চতা ধরা হয়। এই চাপের পরিমাণ মঙ্গলে পানির ত্রৈধ বিন্দুর চাপের সমান। এই চাপ পৃথিবীতে সমুদ্র পৃষ্ঠের বায়ুমণ্ডলীয় চাপের ০.৬%।

জীবন

মূল নিবন্ধ: মঙ্গল গ্রহে জীবন

বর্তমান গবেষণায় এটি প্রতীয়মান হয়েছে যে, গ্রহীয় বাসযোগ্যতা

তথা একটি গ্রহে প্রাণের বিকাশ ঘটার সম্ভবনার পরিমাণ বহুলাংশে এর পৃষ্ঠতলে

পানির অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে। এই শর্তটি পূর্ণ করার জন্য গ্রহটিকে

অবশ্যই বাসযোগ্য অঞ্চলে থাকতে হবে। বর্তমানে সূর্যের বাসযোগ্য অঞ্চলের ভিতর পৃথিবী অবস্থান করছে। কিন্তু মঙ্গল গ্রহ এই অঞ্চল থেকে মাত্র অর্ধেক জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক একক

দূরে অবস্থিত। এ কারণে এর পৃষ্ঠতলের সব পানি জমে যায়। কিন্তু মঙ্গলে যে

একসময় পানির প্রবাহ ছিল তার প্রমাণ বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে পাওয়া গেছে।

অভিযান

ভাইকিং ল্যান্ডার ১ এর অবতরণের স্থান

মূল নিবন্ধ: মঙ্গল অভিযান

সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, এবং জাপানের

পক্ষ থেকে মঙ্গল অভিমুখে ডজনখানেক নভোযান পাঠানো হয়েছে যার মধ্যে

অরবিটার, ল্যান্ডার এবং রোভার সবই ছিল। আর অভিযানগুলোর উদ্দেশ্য ছিল

মঙ্গলের ভূত্বক, জলবায়ু এবং ভূতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করা।

দুঃখজনক হলেও সত্যি, মঙ্গলে পাঠানো নভোযানগুলোর মধ্যে অন্তত

দুই-তৃতীয়াংশ তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির আগে ব্যর্থ হয়ে গেছে। অনেকগুলো

অভিযান ঠিকমতো শুরু করার আগেই স্তব্ধ হয়ে গেছে। মূলত কৌশলগত সমস্যার

কারণেই এই ব্যর্থতাগুলোর উৎপত্তি। অধিকাংশের সাথে মাঝপথে যোগাযোগ নষ্ট হয়ে

গেছে। যোগাযোগ নষ্টের কারণ জানা যায়নি, অনেকগুলোর কারণ অনুসন্ধানের

চেষ্টা এখনও চলছে। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কয়েকটি জনপ্রিয় উদাহরণের

মধ্যে রয়েছে: পৃথিবী-মঙ্গল বারমুডা ট্রায়াংগ্ল, মঙ্গল অভিশাপ, বহুল

পরিচিত নাসা ইন-জোক এবং "গ্রেট গ্যালাক্টিক পিশাচ" যা মঙ্গলগামী নভোযান

খেয়ে বেচে থাকে।

বিগত অভিযানসমূহ

মঙ্গলের প্রথম ফ্লাই-বাই করতে সমর্থ হয় নাসার মেরিনার ৪। ১৯৬৪ সালে এই নভোযান উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল। প্রথম মঙ্গলের ভূ-পৃষ্ঠে অবতরণ করে দুটি সোভিয়েত সন্ধানী যান, মার্স ২ এবং মার্স ৩। ১৯৭১ সালে উৎক্ষেপিত এই দুটি যানই সোভিয়েত মার্স প্রোব প্রোগ্রাম

এর অংশ ছিল। দুঃখের বিষয় হল, অবতরণের মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মাথায় দুটি

নভোযানের সাথেই পৃথিবীর মিশন কন্ট্রোলের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরপর

১৯৭৬ সালে শুরু হয় নাসার বিখ্যাত ভাইকিং প্রোগ্রাম। এই প্রোগ্রামে দুটি অরবিটার এবং প্রতিটি অরবিটারের সাথে একটি করে ল্যান্ডার ছিল। দুটি ল্যান্ডারই ১৯৭৬ সালে মঙ্গলের ভূমিতে অবতরণ করে। ভাইকিং ১ ৬ বছর এবং ভাইকিং ২

৩ বছর কর্মক্ষম ছিল এবং তাদের সাথে এই সময়ে পৃথিবীর যোগাযোগও ছিল। ভাইকিং

ল্যান্ডারগুলোই প্রথম মঙ্গলের রঙিন ছবি রিলে করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিল।

এগুলো মঙ্গলপৃষ্ঠের এতো সুন্দর মানচিত্র প্রস্তুত করেছিল যে এখনও তার কোন

কোনটি ব্যবহৃত হয়। সোভিয়েত সন্ধানী যান ফোবোস ১ এবং ফোবোস ২ ১৯৮৮ সালে মঙ্গল এবং তার দুটি উপগ্রহ - ফোবোস ও ডিমোস পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। দুঃখজনকভাবে ফোবোস ১ এর সাথে যাত্রাপথেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফোবোস ২ মঙ্গল এবং ফোবোসের

ছবি তোলার পর ফোবোসে অবতরণের উদ্দেশ্যে দুটি ল্যান্ডার নামাতে যাওয়ার ঠিক

আগে অকেজো হয়ে পড়ে। অর্থাৎ এর সাথেও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

১৯৯২ সালে মার্স অবজারভার অরবিটার ব্যর্থ হওয়ার পর নাসা ১৯৯৬ সালে মার্স গ্লোবাল সারভেয়ার

প্রেরণ করে। শেষের অভিযানটি ব্যাপক সফলতা অর্জন করে। ২০০১ সালে এর

প্রাথমিক মঙ্গল মানচিত্রায়ন কাজ সম্পন্ন হয়। ২০০৬ সালের নভেম্বরে তৃতীয়

বিস্তৃত প্রোগ্রামের সময় এর সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। মহাকাশে প্রায়

১০ বছর কর্মক্ষম ছিল এই সারভেয়ার। সারভেয়ার প্রেরণের মাত্র এক মাস পরই

নাসা মঙ্গলের উদ্দেশ্যে মার্স পাথফাইন্ডার পাঠায় যার মধ্যে সোজার্নার নামক একটি রোবোটিক যান ছিল। সোজার্নার মঙ্গলের এরিস উপত্যকায়

অবতরণ করে। এই অভিযান ছিল নাসার আরেকটি বড় ধরণের সাফল্য। এই অভিযানটি

ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। মঙ্গলের চমৎকার সব ছবি পাঠানোর জন্য জনমনে

এ নিয়ে ব্যাপক উৎসাহ দেখা দিয়েছিল।

বর্তমান অভিযানসমূহ

মঙ্গলপৃষ্ঠে স্পিরিট রোভারের ল্যান্ডার

২০০১ সালে নাসা সফলভাবে মার্স অডিসি অরবিটার

উৎক্ষেপণ করে। ২০০৮ সালের মার্চের তথ্য অনুসারে এটি এখনও মঙ্গলের কক্ষপথে

আবর্তনরত আছে। ২০০৮ এর সেপ্টেম্বরে এর কাজ শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

অডিসির গামা রশ্মি বর্ণালিবীক্ষণ যন্ত্র মঙ্গলের রেগোলিথের উপরের এক মিটার স্থানে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হাইড্রোজেন সনাক্ত করেছে। ধারণা করা হচ্ছে বিপুল পরিমাণ পানি বরফের তলানি হিসেবে এই হাইড্রোজেন সঞ্চিত হয়েছে।

২০০৩ সালে এসা মার্স এক্সপ্রেস ক্র্যাফ্ট উৎক্ষেপণ করে যার মধ্যে ছিল মার্স এক্সপ্রেস অরবিটার এবং বিগ্ল ২

নামক ল্যান্ডার। অবতরণের সময় বিগ্ল ২ অকেজো হয়ে যায় এবং ২০০৪ সালের

ফেব্রুয়ারিতে এটি হারিয়ে গেছে বলে ঘোষণা দেয়া হয়। ২০০৪ সালের প্রথম

দিকে প্ল্যানেটারি ফুরিয়ার বর্ণালিবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবস্থাপক দল ঘোষণা দেয় যে তারা মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলে মিথেন সনাক্ত করেছে। ২০০৬ সালের জুন মাসে এসা মঙ্গলে মেরুজ্যোতি আবিষ্কারের ঘোষণা দেয়।

২০০৩ সালের এপ্রিলে নাসা যমজ মঙ্গল অভিযান রোভার উৎক্ষেপণ করে। রোভারদ্বয়ের নাম স্পিরিট (এমইআর-এ) এবং অপরচুনিটি

(এমইআর-বি)। ২০০৪ এর জানুয়ারিতে দুটি রোভারই মঙ্গলপৃষ্ঠে অবতরণ করে এবং

তাদের জন্য বরাদ্দকৃত সবগুলো কাজ সুন্দরভাবে সম্পাদন করে। প্রকৃতপক্ষে তারা

আশাতীত সফলতা লাভ করেছিল। এই অভিযানে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক

সত্য উদ্ঘাটিত হয়। রোভার দুটির অবতরণের দুটি স্থানেই কোন এক সময় তরল

পানির অস্তিত্ব ছিল বলে জানা গেছে। মঙ্গলের ডাস্ট ডেভিল এবং ঝড়ো হাওয়া সময় সময় এই রোভার দুটির সৌর প্যানেল পরিষ্কার করে দিয়ে যায়। এ কারণে এদের আয়ু বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২০০৫ সালের ১২ই আগস্ট নাসা এই গ্রহের উদ্দেশ্যে মার্স রিকনিসন্স অরবিটার

নামক একটি সন্ধানী যান উৎক্ষেপণ করে। ২০০৬ সালের ১০ই মার্চ এটি মঙ্গলে

পৌঁছে। এর উদ্দেশ্য দুই বছর ব্যাপী বৈজ্ঞানিক জরিপ পরিচালনা করা। অরবিটারের

মূল কাজ মঙ্গলের বিস্তৃত ভূখণ্ড পর্যবেক্ষণ করে পরবর্তী অভিযানগুলোর

অবতরণের জন্য উপযোগী স্থান নির্বাচন করা। এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পৃথিবীর

সাথে অতি উন্নত মানের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা। অভিযানের যোগাযোগে ব্যবহৃত

সংকেতের ব্যান্ডপ্রস্থ

আগের সবগুলো অভিযানের সমন্বিত ব্যান্ডপ্রস্থ থেকেও বেশী। ২০০৮ সালের ৩রা

মার্চ বিজ্ঞানীরা বলেছেন, মার্স রিকনিসন্স অরবিটার গ্রহটির উত্তর মেরুর

কাছাকাছি অঞ্চলে একটি সক্রিয় ধারাবাহিক হিমপ্রপাত এর ছবি তুলেছে। এ ধরণের ছবি এই প্রথম তোলা হল।

ভবিষ্যৎ অভিযানসমূহ

ডেথ ভ্যালিতে রোবোটিক বাহুর নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ নিচ্ছে মার্স পোলার ল্যান্ডার

ডন নভোযান কর্তৃক সেরেস এবং ভেস্টার একটি সংক্ষিপ্ত ফ্লাই-বাই বাদ দিলে মঙ্গলমুখী পরবর্তী অভিযান হিসেবে নাসার ফিনিক্স মার্স ল্যান্ডারের নাম করতে হয়। ২০০৭ সালের ৪ঠা আগস্ট

এটি উৎক্ষেপণ করা হয়েছে এবং ২০০৮ এর ২৫শে মার্চ এর মঙ্গলের উত্তর মেরু

অঞ্চলে পৌঁছার কথা রয়েছে। এই ল্যান্ডারের সাথে একটি রোবোটিক বাহু রয়েছে

যার রিচ ২.৫ মিটার। এটি মঙ্গলপৃষ্ঠের এক মিটার গভীর পর্যন্ত খনন করতে

সক্ষম। ল্যান্ডারটি এমন এক অঞ্চলে অবতরণ করবে যেখানকার ভূপৃষ্ঠের মাত্র ৩০

সেমি নিচে বরফ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এর সাথে সংযুক্ত আণুবীক্ষণিক ক্যামেরাটি মানব কর্ণের প্রস্থের ১০০০ ভাগের ১ ভাগ পর্যন্ত রিজল্ভ করতে সক্ষম।

ফিনিক্সের পর ২০০৯ সালে মঙ্গলে যাবে মার্স সাইন্স ল্যাবরেটরি।

এটা মার্স এক্সপ্লোরেশন রোভারের একটা অপেক্ষাকৃত বড় এবং দ্রুততর সংস্করণ।

এর গতিবেগ হবে ঘণ্টায় ৯০ মিটার। এই পরীক্ষণ অভিযানের সাথে এমন একটি লেজার

রাসায়নিক স্যাম্প্ল যুক্ত আছে যা দিয়ে ১৩ মিটার দূর থেকেই কোন শিলার

গাঠনিক উপাদান নির্ণয় করে ফেলা যাবে।

রাশিয়া এবং চীনের যৌথ উদ্যোগে ফোবোস-গ্রান্ট নামক একটি নমুনা প্রত্যাবর্তন অভিযান

এর পরিকল্পনা করা হয়েছে। মঙ্গলের উপগ্রহ ফোবোস থেকে নমুনা সংগ্রহ করার

উদ্দেশ্যে ২০০৯ সালে এই নভোযান উৎক্ষপণের কথা রয়েছে। ২০১২ সালে এসা

মঙ্গলের উদ্দেশ্যে তার প্রথম রোভার প্রেরণের ঘোষণা দিয়েছে। এক্সোমার্স নামক এই রোভার মঙ্গলপৃষ্ঠের ২ মিটার গভীর পর্যন্ত খনন করার ক্ষমতা রাখবে। এর মূল কাজ হবে মঙ্গলে জৈব অণু সন্ধান করা।

ফিনল্যান্ড এবং রাশিয়ার যৌথ উদ্যোগে মঙ্গলের উদ্দেশ্যে মেটনেট

নামক একটি অভিযান প্রেরণের কথা রয়েছে। মেটনেটের মধ্যে ১০টি ছোট ছোট

ল্যান্ডার থাকবে। উদ্দেশ্যে ল্যান্ডারগুলোকে একটি বিস্তৃত এলাকায় ছড়িয়ে

দিয়ে বড় ধরণের পৃষ্ঠতল পর্যবেক্ষণ এবং অনুসন্ধান নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা।

এর মাধ্যমে মঙ্গলের পদার্থবিজ্ঞান,

বায়ুমণ্ডলের গঠন এবং আবহবিদ্যা সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যাবে। এর

পূর্বসূরী হিসেবে ১-২ টি ল্যান্ডার সমৃদ্ধ একটি প্রাথমিক অভিযান প্রেরণের

কথা রয়েছে ২০০৯ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে। একটি সম্ভাবনা হচ্ছে রাশিয়ার ফোবোস-গ্রান্ট

অভিযানের সাথেই এটি প্রেরণ করা হবে, পিগিব্যাক হিসেবে। অন্যান্য

উৎক্ষেপণগুলো ২০১৯ সাল পর্যন্ত কর্মক্ষম উৎক্ষেপণ উইন্ডোর মাধ্যমে সম্পন্ন

হবে।

২০০৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি জর্জ ডব্লিউ বুশ ভিশন অফ স্পেস এক্সপ্লোরেশন

নামে একটি নীতিমালার ঘোষণা দিয়েছেন। এতে বলা হয়েছে, মঙ্গলে মনুষ্যবাহী

অভিযান প্রেরণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুদূরপ্রসারী স্বপ্নের সর্বপ্রধান

অংশ। এই স্বপ্নকে সামনে রেখে নাসা এবং লকহিড মার্টিন যৌথভাবে অরিয়ন নভোযানের

নকশা নির্মাণ শুরু করে দিয়েছে। ২০২০ সালে চাঁদে ফিরে যাওয়ার জন্য যে

অভিযানের পরিকল্পনা করা হয়েছে তার ক্রু পরিবহন যান হবে এই অরিয়ন। মঙ্গলে

মানুষ পাঠানোর পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে এই চন্দ্রাভিযানের পরিকল্পনা করা

হয়েছে।

ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি

তথা এসা ২০৩০ থেকে ২০৩৫ সালের মধ্যে মঙ্গলে মানুষ প্রেরণের কথা ভাবছে। এর

আগে অনেকগুলো সন্ধানী যান পাঠাবে তারা, একটার আকৃতি তার আগেরটা থেকে বড়

হবে। এক্সোমার্স উৎক্ষেপণ এবং মার্স রিটার্ন মিশনের মাধ্যমে এই সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার বাস্তবায়ন শুরু হবে।

২০০৭ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর নাসার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর মাইকেল ডি গ্রিফিন বলেছেন, নাসা ২০৩৭ সালের মধ্যে মঙ্গলে মানুষ প্রেরণের কাজ সম্পন্ন করতে বদ্ধপরিকর, যাতে ২০৫৭ (১৯৫৭ সালে স্পুটনিক ১ এর মাধ্যমে মহাকাশ যুগের সূচনা ঘটেছিল) সালে মঙ্গলে মানব বসতির ২০ বছর পূর্তি উৎসব উদ্যাপন করা যায়।

মঙ্গলে জ্যোতির্বিজ্ঞান

মঙ্গলের গুসেভ খাদ থেকে দেখা সূর্যাস্ত। ২০০৫ সালের ১৯শে মে স্পিরিট রোভার এই ছবিটি তুলেছে।

মূল নিবন্ধ: মঙ্গলে জ্যোতির্বিজ্ঞান

অনেকগুলো অরবিটার, ল্যান্ডার এবং রোভার

থাকার কারণে এখন মঙ্গলের আকাশ থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা করা সম্ভব।

সেখানে মঙ্গল থেকে খুব সহজেই পৃথিবী এবং চাঁদ দেখা যায়। পৃথিবীতে পূর্ণ

চন্দ্রের কৌণিক ব্যাস যত মঙ্গল থেকে দৃশ্যমান ফোবোসের কৌণিক ব্যাস তার

এক-তৃতীয়াংশ। অন্যদিকে ডিমোস একটা সাধারণ তারার মত দেখা যায়, পৃথিবী শুক্র গ্রহকে যেমন দেখায় অনেকটা সেরকম।

পৃথিবীতে আমাদের খুব পরিচিত জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ঘটনাগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই মঙ্গলে পর্যবেক্ষণ করা গেছে। যেমনঃ উল্কা এবং মেরুজ্যোতি। ২০৮৪ সালের ১০ই নভেম্বর মঙ্গল থেকে পৃথিবীর একটি অতিক্রম

দেখা যাবে। এছাড়া বুধ বা শুক্র গ্রহের অতিক্রমও সেখান থেকে দেখা যায়।

ডিমোসের কৌণিক ব্যাস এতোই কম যে এর সূর্যকে আংশিক গ্রহণ করার ঘটনাকেই

অতিক্রম হিসেবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে।